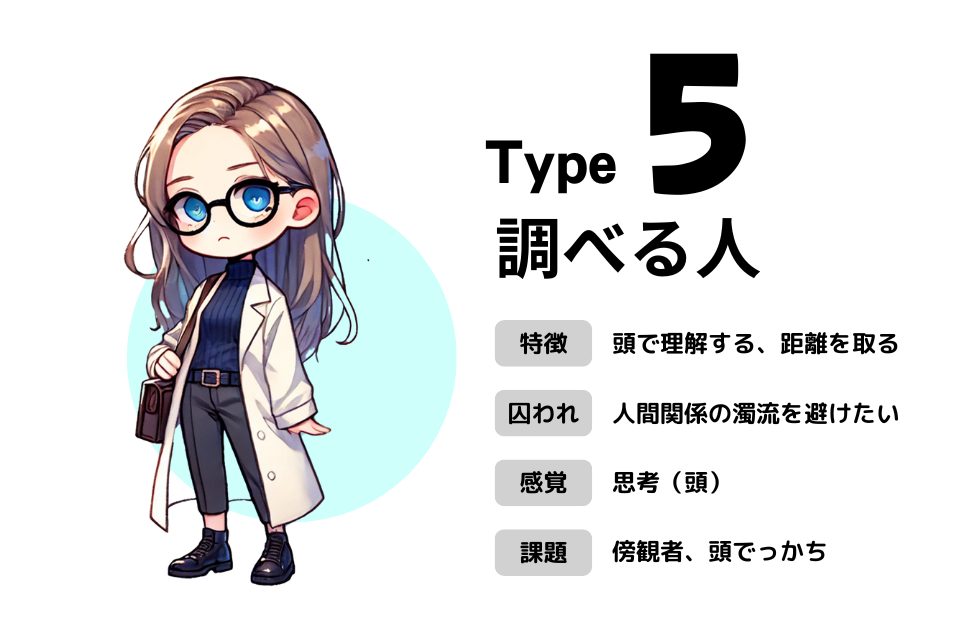

エニアグラムのタイプ5は、知識と理解への飽くなき渇望を持つ、知的探究者です。タイプ5は、周囲から一歩引いて、外界を観察し、深い洞察力と理解を好みます。その一方で、他者との感情的な交流を避ける傾向にあります。

タイプ5は、「全てを知りたい、理解したい」という強い欲求に突き動かされています。タイプ5にとって、周囲の世界を理解することは、この世で生きるための生命線とも言えます。

健全なタイプ5は、周囲の人々から先見の明があり、物事を深く考える人物として認識されます。その冷静な分析力と豊富な知識は、複雑な問題の解決に大きく貢献します。

一方で、タイプ5が不健全の状態に陥ると、他者から飲み込まれたり侵入されたりすることを恐れるあまり、思考の世界に閉じこもり、他者を拒絶するようになります。

この状態では、周囲の人々から「けちで知的に高慢」「感情から切り離されている」といった否定的な印象を持たれてしまう可能性があります。

人物例…

井黒小場内(鬼滅の刃)、ニコロビン(ワンピース)、源静香(ドラえもん)、ムーラン(ディズニー)、北野武、岸田文雄、アインシュタイン(科学者)

タイプ5の全体像

一見クールでインテリ風を装うタイプ5の人々。彼らが、貪欲なまでに知識や情報に価値を置き、内側にため込むことに執着するのは、この世界から打ちのめされる恐怖が背景にあるからです。

タイプ5にとっての知識は、この世で生存するための武器なのです。

根源的恐れ:この世界は恐怖

タイプ5は、心の奥底に「自分はこの世で生きていく自信がない」という深い不安を抱えています。タイプ5は、他の人が自然にこなしているように見える社会生活や人間関係に対して、どこかで自分には合わない感覚を持っています。外の世界が時に自分にとって過剰であり、対応しきれないと感じることが多いのです。

そのため、タイプ5は外界との関わりに対して慎重になり、自分が無力であるかもしれないという恐れから逃れようとする傾向があります。

根源的欲求:有能でありたい

この恐れから解放されるために、タイプ5は「有能でありたい」と強く願います。その為に、知識や専門性、そして理性的な判断力です。タイプ5は、自分の無力感を克服するため、できるだけ多くの情報や知識をため込み、それを自分のものにしようと努めます。

知識を蓄えることで、自分がこの世界で生き延びるための強さを手に入れようとするのです。タイプ5にとって、学び続けることは生存のための戦略なのです。

人生観:武器が手に入れば大丈夫だ

タイプ5の超自我は、「何かに秀でれば生存できる」と常にささやいています。タイプ5は、この声に従って、特定の分野で突出した知識や技術を身につけることを目指します。自己の価値を他者に認めさせるために、タイプ5は知識を深め、自分の専門性を高めることで、この世界に適応しようとします。

しかし、時にこの追求が行き過ぎると、知識の獲得が目的化し、実際にその知識をどう生かすかが二の次になってしまうこともあります。それでもタイプ5は、この世界で自分が生き抜くために、何かに秀でることが必要だと信じ、学び続けるのです。

タイプ5の行動×態度

タイプ5は、周囲に知的で分析的な印象を与える話し方をします。客観的で、常に情報の正確性と論理的一貫性を意識しています。

- 簡潔で論理的な話し方: タイプ5の声は落ち着いており、時に専門用語を交えた表現を用います。話し方には知識を追求する鋭い知性が現れ、これにより聞き手に深い洞察と独特の説得力を感じさせます。しかし、同時に情緒的な距離感も漂わせ、他者との間に無意識の壁を作ることがあります。

- こだわりの強い知的探究: タイプ5は、読書や研究、情報収集など、あらゆる面で強い知的探究へのこだわりを見せます。内面の知識を外部の世界の理解に反映させようと努力し、時に博識で少し変わった印象を与えます。「自分は知識がある」という感覚を大切にし、「自分の理解」を深めることを生きる意義と同一視します。

- 感情を軽視し、観察者的な態度: タイプ5は感情表現を軽視、それが態度や行動に如実に表れます。冷静な分析に没頭した状態と、内面での深い思索を行き来し、周囲を戸惑わせることもあります。

この行動パターンと態度は、タイプ5の核心的な特徴である「知識の追求」と「客観性の重視」を反映しています。タイプ5は、自分の価値を知識の深さや他者との知的な差異に見出す傾向があるため、常に自己の理解を深め、論理的思考に忠実に生きようとします。

健全な状態のタイプ5は、これらの特徴を活かして周囲の人々に深い洞察と革新的なアイデアをもたらし、学術や研究の分野で独特の貢献をすることができます。一方で、不健全な状態では、過度の孤立や現実世界からの乖離、他者との過度な知的競争につながる可能性があることに注意が必要です。

タイプ5の生き方は、知識と理解を追求する、まさに知的な探検の旅路と言えるでしょう。彼らの深く豊かな知的世界は、時として周囲との軋轢を生むこともありますが、同時に、独特の視点と分析力で世界に新たな知見をもたらす可能性を秘めています。

組織×お仕事編

学者の役割を担う

タイプ5は、組織内では、学者や専門家の役割を担い、その存在は一目でわかります。常に思索を深める姿勢は、タイプ5の特徴的なスタイルです。タイプ5の思考は、自身の業務範囲を超えて広がり、組織の仕組みや社会構造、さらには世界全体の成り立ちにまで及びます。

実際に、タイプ5は、冷静で分析的なアプローチを好み、あたかも組織の外部から全体を見渡すように物事を考えます。この特性により、タイプ5は外部のアドバイザーや専門家としての役割を果たすのに適しています。

組織内にいながらも、一歩引いた視野を持つことができる点が、タイプ5の強みです。

エキスパートとして手腕を発揮する

タイプ5は、特定の分野に深く打ち込むことを得意とします。タイプ5は幅広い知識を持つゼネラリストよりも、専門分野に特化したスペシャリストを志向し、特定のテーマに集中して深い理解と洞察を追求することに喜びを見出します。

組織において、タイプ5は重要な知的リソースとして輝きます。彼らの鋭い分析力と専門的な知識は、複雑な問題の解決や新しいアイデアの創出において、欠かせない役割を果たします。外部からの視点を持ちつつ、専門家としての立場から組織に新しい知見を提供し、意思決定の質を向上させる存在です。タイプ5の知識欲と探究心は、組織の長期的な成長を支える確かな基盤となります。

健全な状態のタイプ5は、新しい技術や知識を迅速に習得し、それを実践的な問題解決に応用することができます。その鋭い洞察力を活かして、組織が直面する複雑な課題に対して革新的な解決策を生み出し、競争力の向上に貢献するでしょう。

しかし、不健全な状態に陥ると、タイプ5は現実との接点を失う危険があります。彼らは理論的な探求に没頭するあまり、現実の問題に目を向けなくなり、象牙の塔に閉じこもってしまうことがあるのです。その結果、組織の日常業務やチームワークに対して無関心になり、せっかくの専門知識や洞察が実際の課題解決に活かされないという事態に陥る可能性があります。

人とこ関わる事への苦手意識

タイプ5は、しばしば第三者的な立場に徹し、物事を一歩引いた視点から観察します。この冷静で客観的な姿勢は、組織において貴重な知見をもたらしてくれますが、その背後には、人間関係に対する深い恐れが隠されています。

タイプ5にとって、人間関係は複雑でエネルギーを消耗するものと感じてしまい、他者との密接な交流を避けます。人間関係の濁流や感情の渦に巻き込まれることを恐れています。

タイプ5が第三者的な立場を取り続けるのは、単に客観性を維持するためだけではなく、人間関係に対する不安や恐れから自分を守るための防衛策でもあるのです。

人間関係編

タイプ5の幼少期

タイプ5は幼少期に、両親の存在を強く意識し、自分には居場所がないと感じることが多かったかもしれません。そうした中で、自分の居場所を自分自身で見つけることで、他者に対しても「自分に干渉しないでほしい」と思うようになりました。

タイプ5は、幼少期に情緒的なケアの不足を感じることで、自己防衛の必要性を学ぶことがありました。これは必ずしも明確な虐待ではなく、微妙な形での経験かもしれません。

タイプ5のテーマは、親に対しての拒絶です。自分の世界を守るために、情緒的な繋がりを築くことに難しさを感じました。

「お父さんとお母さんは好きに生きていいよ。僕(私)もそうするから」という態度を取りながら「自分を守るのは自分自身だ」という強い自覚が芽生えました。その結果、タイプ5は無自覚ながらもこの世界で生きることへの潜在的な恐れを抱え、親密な関係を避け、知識や能力の獲得に逃避する傾向があります。

その結果、他者からも自分に対して何も期待しないでほしいという距離感を持った関係を築くようになったのです。

人間関係への影響

タイプ5の幼少期に感じた「自分には居場所がない」という経験は、現在の人間関係やコミュニケーションに深い影響を与えています。

タイプ5は、自分の居場所を見つけるために、他者との関係から一歩引いた立場を取るようになりました。これにより、自分の世界に閉じこもり、内面的に孤立する道を選んだのです。

自己防衛を目的として、他者との深い関わりを避け、独自の知識や思考の世界に没頭することで安心感を得ようとします。そして、意外にも思考の世界は感情が傷つかないため、タイプ5にとってい心地がよいのです。

タイプ5は、パートナーに対して、自分の知的な探究心を理解し支持してほしいと願う一方で、感情的にも支えてほしいと密かに期待します。この期待が高すぎると、パートナーに過度の負担をかけてしまう可能性があります。また、理想の知的パートナーと現実とのギャップに苦悩することも多いでしょう。

恋愛関係では、パートナーを理想化しすぎず、現実的な期待を持つことが重要です。また、自己の知的興味を追求しつつも、パートナーの感情的なニーズにも注意を払うことが大切です。互いの独立性を尊重しながら、共通の興味や目標を見出すことで、より安定した関係を築くことができるでしょう。

人間関係の落とし穴

タイプ5は、知識や情報を深く探求することで他者と差別化を図り、自己の価値を感じることが多いかもしれません。しかし、どれほど豊富な知識を持っていても、他者の感情や人間関係を理解するには、単なる理論や情報だけでは不十分です。

考えてみてください。

マーケティングの世界では、データ分析が非常に重要視されます。数字やグラフ、トレンド分析など、膨大なデータが戦略を立てる基盤になります。しかし、このデータは一体どこから来ているのでしょうか?それは、実際に生きている「人々」の感情や行動の集合体です。

例えば、ある製品の売上データを見て、それが伸びているとしましょう。データだけを見ると、数字の増減はただの結果に過ぎません。しかし、その裏側には、「この製品が便利だから購入したい」「このデザインが好きだから買った」といった、たくさんの人々の感情や思いが隠れています。

データは、その感情や欲求が具体的な行動として表れた結果なのです。

もし、あなたがデータだけを追い求め、感情を無視してしまえば、そのデータの背後にある本質を見失ってしまいます。マーケティングの真髄は、データを超えて、そのデータを生み出している「人の心」を理解することにあります。人々の感情を理解しないままでは、冷たい数字だけが手元に残り、血の通った洞察や本当の知識は得られないでしょう。

つまり、知識を追求することはもちろん大切ですが、それだけでは不十分です。知識に血を通わせるためには、人々の感情や心の動きを肌で感じ取ることが必要不可欠です。これができる人こそ、真に賢く、深い洞察力を持った人と言えるのです。

健全度による違い

タイプ5は、健全な状態では深い洞察力と現実的な視点を持ち、内在された知識で問題を次々と解決していきます。健全度が低下するにつれて、思考の世界に逃避し、非現実的な考えに耽溺し、最終的には恐怖と虚無に支配されるようになります。

健全な状態

レベル1(最高の状態)

健全なタイプ5は、深い洞察力を持ち、現実世界の複雑な問題に対しても冷静かつ論理的に対処します。彼らは広い視野を持ち、知識や情報を効果的に活用しながら、実際的でバランスの取れた判断を下すことができます。また、自分の考えや知識を他者と共有し、建設的なコミュニケーションを行います。

レベル2(自己受容の状態)

自分の知識や洞察力を他者の役に立てることに喜びを感じます。自らの知識や能力を活かして、社会やコミュニティに貢献し、他者と協力することができます。現実的な目標を持ち、それに向けて計画的に行動します。思考と現実が調和し、現実世界での成功を達成します。

レベル3(社会的価値の状態)

タイプ5は、自分の専門分野や興味に関する深い知識を持ち、その知識を実際の問題解決に役立てることができます。冷静で分析的な態度を保ち、複雑な問題にも地に足のついた考え方で対処します。この段階では、自分の内面的な洞察と現実世界のニーズがバランスよく調和しています。

通常の状態

レベル4(不均衡の状態)

知識や情報を得ることに強い欲求を抱き、自分の内面的な世界に深く没頭します。自分の世界に引きこもり、外部との関わりを避ける傾向が強くなります。他者との距離を保ちながら、知識を蓄えることに集中しますが、現実とのつながりが次第に希薄になっていきます。

レベル5(対人関係支配の状態)

現実世界との接触を減らし、内面的な思考や分析に過度に集中するようになります。現実の問題から逃避し、自分の考えや仮説に固執することが増えます。他者と関わることが少なくなり、自分の思考の世界に閉じこもるようになります。この段階では、現実と理論が乖離し始め、非現実的な考えに耽溺しやすくなります。

レベル6(過補償の状態)

現実から完全に退却し、自分の内面世界に深く引きこもります。知識や情報を得ることに執着し、外部との接触を避けることで、非現実的な思考や恐怖が強まります。現実を直視することを避け、思考の迷宮に閉じこもることが多くなります。この段階では、現実逃避が顕著となり、他者との関係も疎遠になります。

不健全な状態

レベル7(侵略の状態)

現実世界に対する恐怖や不安が強まり、思考の世界に完全に逃げ込むようになります。他者からの孤立感が深まり、極端なまでに自己防衛的になります。非現実的な考えや妄想に耽溺し、現実と幻想の区別が曖昧になります。この段階では、強い恐怖心や孤独感に支配されやすくなります。

レベル8(妄想と衝動の状態)

恐怖が極端に増大し、現実との接触がほとんどなくなります。自分自身の考えや仮説に過度に依存し、外部の情報や意見を拒絶するようになります。現実から完全に隔絶され、思考の世界に閉じこもることで、極端な孤立感や無力感が強まります。

レベル9(最悪な状態)

深い虚無感と恐怖に囚われ、思考の世界に完全に閉じこもります。現実世界との接触を完全に断ち、精神的な崩壊に至る危険性があります。自己の存在価値を見失い、絶望的な状態に陥ります。この段階では、外部との接触を避け、内面の恐怖と虚無に支配されるようになります。

囚われ:ため込み

タイプ5にとって、「ためこみ」は単に物質を蓄える行為ではなく、自己防衛と自立を保つための手段です。知識、エネルギー、時間、感情、そして物質的な資源さえも慎重に蓄え、それらを管理しようとします。特に、新しい社会的状況や予期しない要求に直面し、自分の能力や資源が不足していると感じるとき、「ためこみ」の傾向が強まります。

この「ためこみ」は、常に資源が不足しているという感覚や、他者に依存せず自己完結したいという強い欲求から生まれます。外部の世界よりも内面的な知識や思考を重視し、それらに価値を見出します。例えば、幼少期に情緒的なサポートが不足していた経験から、「自分には必要最小限しかない」という感覚を抱き続けることがあります。そのため、持っている資源を守るために蓄え、それを使うことや他者と共有することに強い抵抗を感じます。

このためこみの傾向は、行動や人間関係にさまざまな影響を与えます。エネルギーを温存するために行動を控えたり、社会的な交流を避けることが多く、その結果、社会的に孤立することがあります。また、知識を得ることに執着しすぎて、過度に情報収集に励む一方、自らの知識や情報を他者にアウトプットしないため、周囲から「ケチだ」と誤解されることもあります。

しかし、健全な状態では、このためこみの傾向を認識し、それを建設的に扱うことができます。知識やエネルギーは使うことで増えるという視点を持ち、行動することで新たな資源や機会が得られることを理解することが重要です。また、資源を他者と共有することで、より豊かな経験が得られることを学び、必要な投資と不要な浪費を区別する能力を養うことも大切です。

タイプ5がためこみの傾向を克服し、成長を遂げるためには、次のような実践が効果的です。毎日、自分の知識や能力を誰かと共有する小さな行動を起こすこと。エネルギーを使う活動と充電する活動のバランスを取る計画を立てること。そして、定期的に自分が持っている資源(知識、能力、時間など)のリストを作り、それらの価値を再認識することです。これにより、ためこみに囚われることなく、より自由で充実した人生を送ることができるでしょう。

陥りやすい人生のパターン

タイプ5は、「自分には十分な能力や資源がないのではないか」という無意識の恐れに突き動かされる傾向があります。常に「もっと知識を蓄え、自立した存在でなければならない」というプレッシャーを感じています。タイプ5は、知識を追求し、内面的な世界を豊かにすることで、自分を有能で価値ある存在として認めてもらえると信じています。

この恐れは、具体的な行動に現れます。タイプ5は、情報収集に過度に没頭し、社会的な孤立を招くことがあります。時間やエネルギー、知識を過剰に蓄えようとし、実際の行動や体験よりも観察や分析を優先する傾向が強くなります。また、プライバシーを過度に重視し、自己開示を避けることも特徴的です。

しかし、健全なタイプ5は、これらのパターンを認識し、知識を実際に使って経験から学ぶことの大切さを理解しています。内なる世界だけに閉じこもらず、他者との感情的なつながりを築き、適度に自己を開示することで、真の知恵を得ることができます。資源は共有することで増えると理解し、行動に移す勇気を持つことで、観察者から参加者へと変わり、より豊かな人生を築くことができるでしょう。

タイプ5が無防備な状態でこの世界に参加することを恐れているのは事実ですが、実際に行動し、世界と関わることでしか本当の知識や知恵は得られません。そのことに気づきながらも、恐れに蓋をし続けている間に、内面的な不安は増していきます。ノウハウコレクターで終わるのではなく、行動する勇気を持つことが、真に充実した人生を送るためには不可欠なのです。

成長への助言

タイプ5の皆さん、あなたたちの深い知的探究心と客観的な分析力は、素晴らしい才能です。しかし、真の成長と満足は、より調和のとれた自己理解と他者との繋がりから生まれます。

以下の助言を心に留めて、より充実した人生を送ることができるでしょう。

- 知識の定義を再考することから始めましょう。情報を蓄積することだけでなく、その知識を実生活や他者との関係に活かすことも重要だと捉えてください。毎日、自分の知識を誰かと共有する小さな機会を一つ見つけ、それを実践する習慣をつけることで、知識に頼りすぎない自己価値感を育てることができます。

- 「行動すること」を恐れず、それを学びと成長の機会として受け入れる勇気を持ちましょう。完璧な準備を整えることよりも、実際に行動を起こすことの方が、逆説的に、より多くの知識と経験を得ることにつながります。小さな不確実性を意図的に受け入れ、それが自分の価値を損なわないことを実感することで、より柔軟で適応力のある人格を育むことができます。

- 資源の蓄積よりも活用に焦点を当てることで、より充実した人生を築くことができます。今この瞬間に自分が持っている知識やスキルを活かす方法を見出す練習をしてみてください。これにより、より豊かで満足度の高い人生経験を積み重ねることができます。

- 知的な探究だけでなく、感情的な繋がりにも目を向けることが重要です。知識を追求しつつも、他者との交流や感情の共有など、人間関係を深める活動を意識的に取り入れてください。これにより、より調和のとれた充実した人生を送ることができます。

- 自己表現の時間を定期的に設けることを忘れないでください。ブログ執筆や講義、ワークショップの開催など、自分の知識や洞察を外に表現する習慣をつけましょう。この過程で、時には他者からのフィードバックを受け入れ、新たな視点を得ることも有効です。

あなたの価値は、あなたの知識量や分析力だけでなく、あなたという存在そのものにあります。真の自己を受け入れつつ、他者との繋がりも大切にすることで、より豊かで満足度の高い人生を送ることができるでしょう。

あなたの知的探究心と洞察力は、世界に新たな知見と理解をもたらす可能性を秘めています。しかし、真の影響力は、個人的な知識の蓄積と社会への貢献のバランスから生まれます。自己を深く理解し、同時に他者との協力の重要性も認識することで、あなたは独立性を失うことなく、より広い世界と繋がることができるようになります。そうすることで、あなたは単なる知識の保有者ではなく、真の意味で社会に貢献する存在として、周囲に前向きな影響を与えることができるでしょう。